デイヴィッド・パレの特別講義から学んだこと

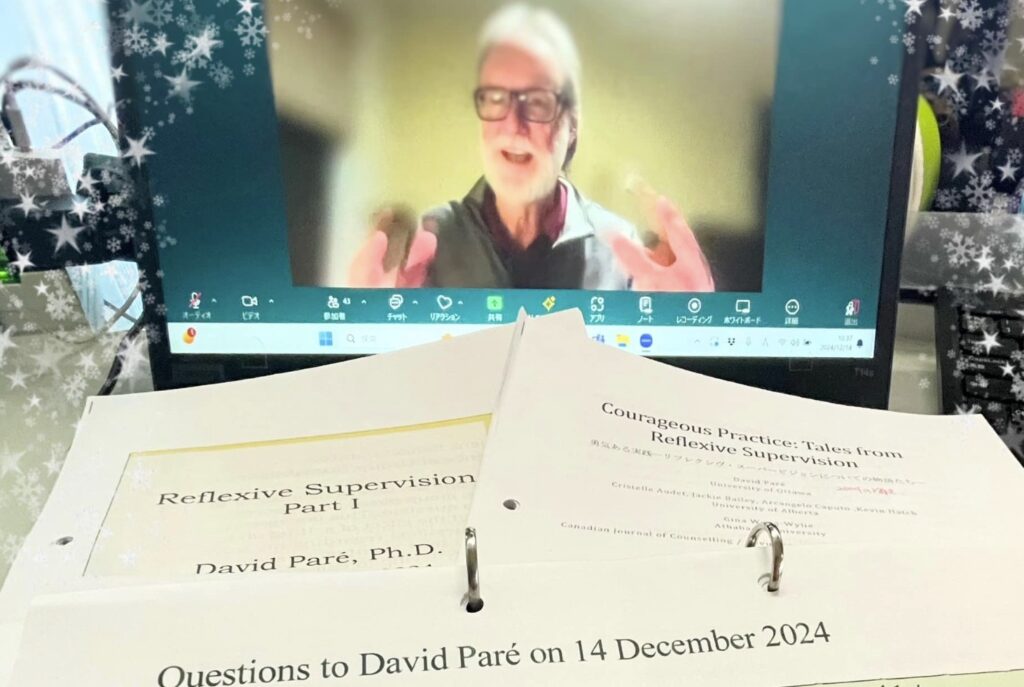

「リフレクシヴ・スーパービジョン」の論文を書いたデイヴィッド・パレ本人による特別講義を二日間にわたって学びました。

今回の特別講義の言葉を紐解きながら、大切なところを私なりに言語化してみようと思います。

印象に残るのは、やはり、再帰動詞:reflexiveのお話です。「再帰動詞は何かを自分に対してするもの。誰かが話したことに誰かが反応する。その会話が自分にまた反応を生む。reflexiveは行ったり来たりすることで変容があるということ。聴くと話すを別々にするからreflexiveではない。これは、やってみれば分かることである。」と、パレは語りました。

そして、トム・アンデルセンの貢献に触れつつ、聴くと話すを分けてリフレクトすることについて、詳細に語ってくれました。

「人が直接話しかけてくると、やり取りするのに忙しくなり、その文化の従来の話し方で反応しなければならなくなる。」つまり、自分の価値観や信念から発生する固定概念の影響を受けたまま反応してしまうけれど・・・という意味ですね。しかし、「外側にいる時は、リフレクトするためのより多くのスペースが生まれ、計画を立てたり、次にクライエントとどのように会話をしていくか、考えられるようになったりする。」と言っています。つまり、聴くと話すを分けていることから生まれる余白の時間が、どのように空いてを会話するのかを考えることが出来るようになる、ということですね。私は、その時、自分に起こる「内的会話」と向き合いながら、改めてTentative:躊躇いがちな/仮定法的な姿勢と、curiosity:好奇心を持って関心を寄せて聴く、これがとても大事であることを学び直しました。そして、そこには、「not knowing:無知の姿勢」が前提にあること。つまり、知ったつもりにならずに、リフレクトすること。そういうことなのではないかと思いました。

もう一点、リフレクティングで起こっていることを表すお話として、「参加者が自分たちの言葉を伝えていって、それにまた他の参加者が答えていく。応答の仕方をflow、streamという言葉でunfold(言葉がかさなって展開していく)を表現するのはとても良い。」つまり、それぞれの応答は、別々のものではなく、流れがあり、重なりがあり、意味を成していくということかと。

また、「リフレクティングをするとき、(応答の仕方の)選択肢に直面すると思う。1つめの方法は、自分に案があってチームにぜひ共有しようとするやり方。2つめの方法は、チームのメンバーが言うことを注意深く聴き、彼らの言ったことの中に共鳴するものがあったから、それらに応答するほうがより役に立つと判断するやり方。両方のやり方が役立つだろうと思う。たくさん出た別個のアイディアの中にはバッグに入れて家に持って帰ることができるものがあるだろう。」ここはつまり、内的会話をしながら、話してくれている人のアイデアに共鳴したり、あれもこれもという沢山の選択肢から選べる意義を語ってくれています。でも、パレはこれに続けて、「しかし、最も豊かなリフレクションは、グループの会話から生まれることが多い。人々はお互いの言ったことに応答し合い、それがより深まっていき、リフレクションがおり重ねられていく。」と語りました。つまり、対話に参加しているメンバーの発話が応答し合い、深まり合い、重なり合った先に見つかるリフレクション、それが最も豊かなギフトなのだということなのでしょう。これはまさに、クルト・レヴィンの提唱するグループ・プロセスの「グループ・ダイナミックス」とも繋がっているのでは、と私には聴こえてきました。

現在弊社で取り組んでいる対話型組織開発のマネジメントによる「リフレクシヴ・カンバセーション」は、この「リフレクシヴ・スーパービジョン」の構造をベースに構築されたプログラムです。

パレは、トム・アンデルセンらの「リフレクティング」と、マイケル・ホワイトたちの「アウトサイダー・ウィットネス」を参考にしながら、この新しいスーパービジョンの形を生み出しましたが、この実践について、「プラクティスとは実際にやること」なんだと強くパレは説いてくれました。理論はもとより、リアルの場でこの姿勢でやってみることの重要性を受け取りました。

私自身も組織の皆さんと、プラクティス!プラクティス!プラクティス!楽しみながらやっていこう、と決意を新たにした時間でした。